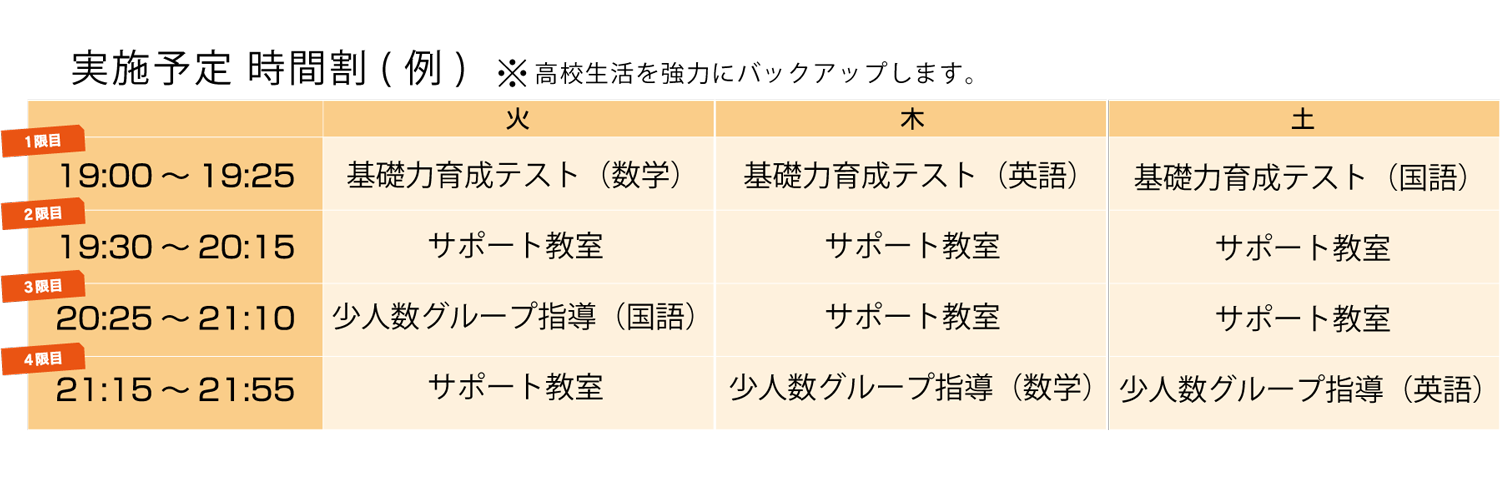

久ゼミの学習スタイル

style

サポート教室

課題の疑問点を解決していく自習室です。 また、強化が必要だと判断した科目には個別指導が入ります(全科目対応)。「単なる自習の場」でなく、生徒一人ひとりの弱点に個別に即座に対応していくことで、受験勉強の基本である学校の勉強を疎かにすることなく、且つ盤石な基礎力を身につけさせていきます。

【曜日】火曜・木曜・土曜

【時間】19:00〜21:55

少人数授業

大学受験を見据えた予備校常勤講師による対面授業

学校別集団指導

各学校の進度に合わせて定期考査対策

戦略1 サポート教室で日々の学習習慣を確立

- 週3回のサポート教室+毎日使える自習室で集中して勉強できる環境を確保

- わからない問題はすぐ質問!学校の授業からおいてけぼりにさせない

- 「自分から勉強できる」姿勢を身に着け、受験生としての意識を育てる

戦略2 少人数授業でモチベーション維持

- 現役予備校講師の生ライブ授業で「今までわからなかった」を「久ゼミでわかった」に

- 大人数授業や映像授業といった聞くだけ・見るだけの一方的な授業ではなく、「聴きながら、考え、学ぼうとする姿勢」を養う

- 教師が生徒の理解度を把握できる少人数授業で一人ひとりを徹底フォロー

戦略3 定期考査対策で推薦入試にも対応

- 近年増えつつある推薦入試には高1から高3・1学期までの評定平均が重要

大学によっては評定平均が出願資格となるところもあります。

(例:福岡大学 薬学部 評定平均3.5以上 久留米大学 看護科 評定平均3.7以上)

久ゼミでは学校別・進度別に定期考査対策を行い、生徒の席次にもこだわります。

戦略4 毎日使える自習室で日々受験を意識

- 年中無休、朝から使える自習室で学校帰りにも、休日にも自習ができる

- 多くのライバルたちと切磋琢磨できる環境で集中力とやる気を引き出す

- わからないときは職員室でいつでも質問ができ、わからないままにしない

高校1年生コースについて

about

【曜日】火曜・木曜・土曜

【時間】19:00〜21:55

【入学金】15,000円

【月謝】25,000円